한전의 신재생 발전 참여는 전력산업 구조 둘러싼 주도권 싸움

‘전력 민영화 찬성’쪽 “한전 참여 반대” ‘전력의 공공성 주장’쪽은 “찬성”

공공서비스 민영화 정권 때마다 추진 E전환에 맞춰 구조개편 논의 본격화

전력산업 맏형 한전의 역할 …전력산업의 방향에 영향

국내 신재생에너지 실적 바탕 해외시장 진출하게 지원해야

전기요금 정상화해 판매분야 새로운 비즈 모델 만들어야

한전의 신재생발전 참여 허용을 담고 있는 전기사업법 개정안을 두고 민간기업의 반대가 심하다. 민간 에너지기업과 에너지전환을 주도적으로 이끌고 있는 일부 여당 의원들이 앞장서 반대 목소리를 내고 있다. 발전공기업은 내심 반대는 하고 있지만 대놓고 반대는 하지 않는 형국이다. 학계도 찬반의 목소리가 갈리면서 국회에서 어떤 결정이 날지 관심이 쏠리고 있다.

한전의 신재생 발전 참여는 올해 갑자기 논의된 것이 아니다. 지난 2016년 국회 산업통상자원위원회 소속 홍익표 의원(더불어민주당)을 포함한 10명의 산업통상자원위원이 한전의 신재생에너지사업 참여 허용을 담은 전기사업법 개정안을 발의했다.

당시 개정 이유를 보면 온실가스 감축 등 기후변화 대응을 위해 조직, 인력, 예산을 두루 갖춘 한전이 나서 신재생에너지 발전이 활성화될 수 있도록 마중물 역할을 해야 한다는 목소리가 컸다. 당시와 지금의 상황은 크게 다를까. 4년 전과 비교해도 현재 상황이 크게 바뀐 것은 없다.

정부가 2030년까지 재생에너지 발전량을 20%까지 확대하기로 한 만큼 이 목표를 맞추기 위해 더욱 분주해진 상황이 됐다. 목표대로라면 2030년까지 발전설비 용량을 63.8GW까지 높여야 한다. 2019년 기준 발전설비 현황을 보면 신재생이 15.7GW인 것을 감안하면 앞으로 약 50GW 용량의 설비를 더 설치해야 한다.

◆신재생 참여 해외 국영 에너지기업은 OK, 한전은 NO?

민간 및 일부 여당 의원들이 한전의 신재생발전 참여를 반대하는 것은 독과점 문제 때문이다.

또 전력망 개발계획 및 운영을 독점하는 한전이 재생에너지에 참여할 경우 ‘망중립성’이 훼손될 수 있다고 우려한다. 하지만 이런 이유는 표면적인 것이고 이면을 보면 전력산업의 구조를 둘러싼 주도권 싸움이 본격 시작된 것으로 볼 수 있다. 한전이 전력망과 판매시장을 독점하고 있는 상황에서 발전시장까지 진출할 경우 민간 에너지기업과 여당 정치인들이 바라는 전력산업의 최종 목표인 전력 민영화에 큰 걸림돌이 될 수 있기 때문이다.

이 때문에 한전의 신재생발전 참여 논쟁은 2001년 이후 중단된 전력산업구조개편의 2막을 올리는 티핑(Tipping) 포인트가 될 전망이다. 한전의 참여를 반대하는 진영에선 민간으로 재생에너지를 주도해야 하며, 한전의 역할을 최소한으로 제한해야 한다고 주장한다. 반면 한전을 비롯해 찬성하는 쪽 주장은 1GW 용량의 해상풍력을 개발할 경우 10조원 가까운 자금이 투자되는데, 대규모 사업은 결국 대기업과 해외기업이 독점할 수밖에 없다고 주장한다.

정세은 충남대 경제학과 교수는 “한전 등 공기업은 민간 대기업과 다르게 이윤극대화에 좌우되지 않기 때문에 에너지전환이 과도한 이윤추구로 흐르는 것을 막을 수 있다”고 말했다.

지난 11월 24일 덴마크 글로벌풍력업체인 오스테드는 인천 앞바다에 8조원을 들여 1.6GW 규모의 해상풍력 단지 조성계획을 발표했다. 발표 현장에는 국내 관련 대기업은 물론 여당 국회의원까지 참여해 오스테드의 국내시장 진출을 반겼다. 오스테드는 덴마크의 국영 에너지기업이다.

2017년 국영 에너지기업인 ‘Dong Energy’에서 오일&가스 분야를 분리해 매각하고 친환경에너지 중심으로 사업을 재편, 명칭까지 변경했다. 덴마크 정부가 50%의 지분을, Seas NVE가 10%의 지분을 갖고 있다.

2019년 말 기준 12조원의 매출에 1조원의 영업이익을 올렸다. 글로벌 해상풍력시장에서 5.6GW를 운영 중이며, 4.3GW를 건설 중이다. 현재 영국(5.8GW), 독일, 덴마크, 대만 등에 진출했다. 아시아에선 대만시장 진출에 이어 한국시장을 노크한 것이다. 해외 풍력기업들의 입장에선 한국 해상풍력 시장은 매력적인 시장이다. 이 때문에 해외 금융자본과 해상풍력 등 선진기업들은 호시탐탐 국내시장 진출을 노리고 있으며, 이미 국내 바닷가 많은 부분을 해외기업이 나서 풍향 조사 등을 하고 있다.

해상풍력 분야 한 관계자는 “해상풍력은 유럽시장이 주도하고 있지만 신흥시장으로 대만, 한국, 일본이 부상하고 있다”며 “자본과 기술력을 갖춘 해외 유틸리티 기업들에 해상풍력에 적극적인 한국시장은 좋은 새로운 시장”이라고 말했다. 특히 우리나라는 해상풍력선단 자체가 없어 케이블, 구조물, 풍력발전기를 설치할 수 있는 선단을 갖춘 기업들의 경우 비용측면에서도 유리한 상황이다.

이 관계자는 “오스테드가 한국시장에 관심을 갖는 것도 대만에서 해상풍력 프로젝트를 끝내고 인력과 장비를 고스란히 한국시장에 활용할 수 있기 때문일 수도 있다”고 말했다. 해외기업들은 국내시장 진출이 활발한데 아직도 국내에서는 한전을 신재생발전에 참여시킬 것인지 아닌지를 두고 갑론을박이 이어진다.

한전 관계자는 “해외 국영 에너지기업의 국내 신재생시장 진출 참여는 환대를 하면서 한전의 참여를 유독 반대하는 것은 신재생 및 관련 산업을 발전시키는 측면보다는 전력산업 주도권을 둘러싼 방해로밖에 볼 수 없다”고 지적했다.

전기, 가스 등 공공서비스를 민간에 넘기는 민영화는 정권이 바뀔 때마다 추진됐다. 박근혜 정권 때는 공기업 기능조정을 통해 전력(판매)과 가스(도입·도매) 산업의 민간 참여를 확대하고 한전의 발전자회사 5곳과 한수원·한전KDN·한국가스기술 등 8개 공공기관은 지분의 20~30%를 상장키로 결정했다. 당시 정부의 공기업 기능조정 발표 후 전기, 가스 판매 분야가 민영화되면 요금이 오를 것이란 우려가 정치권은 물론 시민단체, 노동계 등 다양한 곳에서 나왔다. 정부는 독점시장이 깨지면서 사업자 간 경쟁이 강화되면 전력과 가스 도매시장의 민간개방이 오히려 요금인하를 가져올 수 있다고 말했다.

MB 정부 때는 알짜 공기업인 인천공항민영화가 도마 위에 올랐다. 당시 정부는 공기업 선진화란 명목 아래 인천공항의 지분 49%를 외국계에 매각하려 했다. 서비스 부문 세계 최우수 공항으로 매년 수천억원에 달하는 흑자를 내고 있는 알짜 국가재산을 민영화하려는 시도는 국민적 저항에 부딪혀 결국 무산됐다.

문재인 정권은 공공기관 민영화를 공식화하지는 않고 있지만, 여당 의원들 사이에선 에너지전환 성공을 위해 전력시장 민영화가 필요하다고 주장한다. 한전은 전력망 사업자로 민간이 다양한 비즈니스를 영위할 수 있는 플랫폼만 구축하면 된다는 주장이다. 현재 발전시장은 민간 기업이 35%가량 점유하고 있다. 앞으로 신재생발전이 늘면 민간의 점유율은 더욱 늘어날 전망이다.

◆1968년 국내 항공・제조분야 공기업 민영화 시작…특혜 논란 이어져

전력산업구조개편을 시작한 지 20주년이 되는 2021년은 전력산업의 공공성 강화와 시장개방을 놓고 첨예한 대립이 예상된다. 에너지전환 과정에서 전력산업의 구조변화는 불가피한 만큼 지난 20년 동안 어정쩡한 상태로 지속된 전력산업을 최적의 형태로 만드는 것이 중요하며, 이 과정에서 주도권 싸움이 아닌 국민의 편익을 높이고 산업 생태계를 구축해 국가 성장 동력으로 육성해야 한다.

우리나라 공기업의 민영화 정책은 지난 1968년부터 시작돼 마지막 남은 분야가 전력이다. 전력은 국민들의 생활 및 국가 경제에 미치는 영향이 크기 때문에 그동안 민간영역으로 넘기는 것은 정부에 큰 부담이 됐다.

한국조세연구원이 발표한 ‘공기업 생산성에 관한 연구’ 자료를 보면 정부는 1968년부터 1986년까지 3차례에 걸친 민영화 계획을 수립해 일부 공기업을 민영화했다. 당시는 부실기업 정리와 민간기업 육성을 목표로 제조업과 운수업, 항공업을 민영화했다.

1980년 2차 민영화 때는 주로 금융기관이 대상이 됐으며, 3차인 1987년에는 한국전력을 포함해 11개 기업이 국민주 형식을 통해 부분적으로 추진됐다. 공기업 민영화 과정에는 항상 특혜 논란이 있었다. 이후 정권이 바뀔 때마다 공기업 민영화는 추진됐으며, 지난 2002년 한국통신과 담배인삼공사의 완전 민영화를 끝으로 민영화 추진은 중단됐다. 이후 신자유주의 열풍이 우리 경제에 큰 영향을 미치면서 국민 생활에 꼭 필요한 전기, 가스, 수도를 비롯해 철도, 항공 등 국가 기간산업의 민영화 논쟁은 지금까지 이어지고 있다.

◆1979년 영국 신자유주의 시작과 함께 민영화 열풍 불어

공공산업의 민영화 불씨를 지핀 것은 영국이다. 1960~1970년대 세계경제를 주름 잡던 영국은 과도한 복지정책과 석유파동 등 내우외환을 겪으면서 1976년 IMF 구제 금융을 받았다.

1979년 보수당의 ‘마거릿 대처’가 등장하면서 영국병을 고치고 경제회복에 주력했다. 대처는 경제에 대한 정부의 개입을 철폐해 영국 경제를 되살리려 했고 이는 공기업 민영화 등의 정책으로 구체화됐다. 이때부터 본격적인 ‘신자유주의’가 시작됐다. 여기에 미국의 레이건 정부가 가세하면서 신자유주의는 세계시장을 휩쓸게 된다.

전 세계적으로 ‘커맨딩 하이츠(Commanding Heights)’ 즉 국가의 경제를 주도하는 전력, 물, 철도, 철강 등 기간산업의 주도권을 둘러싼 경제 전쟁이 곳곳에서 벌어졌다.

◆전기・물 등 필수 공공재 경쟁도입, 국민편익 좋아졌나 유심히 봐야

생활하는 데 없어서는 안 될 전기, 물 등을 민영화할 때 꼭 고려해야 하는 것이 국민편익이다. 대부분의 국가에서 독점적으로 운영하다 경쟁을 통해 효율을 높이겠다는 명분으로 민간과의 경쟁 내지 민영화가 진행됐지만 국민들에게 큰 불편을 초래하는 등 시행착오를 거친 후 재국유화로 돌아선 사례도 종종 볼 수 있다.

1990년대 전 세계 전력산업은 신자유주의 바람에 편승해 자유화, 시장화가 주를 이뤘다. World Bank, IMF 등 경제기구들은 전력부문의 시장주의 모델을 만능해법으로 판단해 세계에 전파했다. 30여 년이 지난 현재 대부분 국가들은 수직통합을 유지하고 발전 등에 일부 민간이 참여하는 하이브리드 형태를 도입하고 있으며, 특히 개발도상국의 약 68%는 수직통합을 유지하고 있다. 지난 1월 발간한 World bank의 보고서 ‘Rethinking Power Sector Reform in the Developing World(개발도상국의 전력 부문 개혁에 대한 재고)’를 보면 ‘시장이 만병통치약은 아니었다’라고 결론을 내고 있다.

미국의 캘리포니아는 80년 동안 주정부의 감독하에 전력산업을 공공독점 형태로 운영하다 1996년 주의회에서 ‘에너지 자율화’법을 만장일치로 통과시켜 전력산업을 민간경쟁 체제로 전환했다. 당시 화력발전소는 엔론, 미란트, AES, 듀크, 칼파인 등의 에너지 회사들에 팔리며 미국 최초로 전기를 완전히 민영화했다. 하지만 에너지 회사들의 담합 등으로 인해 전기요금은 폭등했다. 2000년에 들어서면서 발전회사들은 전력공급예비율을 조작하는 등 시장을 교란하며 도매요금이 크게 올랐다. 도매요금 폭등으로 인해 PG&G 등 소매회사는 결국 파산하게 되고 주정부에서 긴급 공적자금을 투입해 전력공급 대란 위기를 넘겼다. 전기요금은 폭등했고 민영화된 전력회사들은 투자보다는 수익을 올리는 데 급급하면서 2001년에는 대정전을 겪게 된다. 당시 주정부가 투입한 금액은 700억달러에 달한다. 결국 주정부는 거액의 돈을 주고 민간 에너지 회사와 장기계약을 체결해 전력을 안정화시켰다.

아시아 전력시장 중 발전 송배전 판매시장이 명확히 분리된 나라가 필리핀이다. 미국의 전력시장제도를 벤치마킹해 시스템화했다. 에너지부(DOE)에서 전력정책을 수립하고 필리핀 전력공사(NPC)가 발전사업 및 PPA관리와 미송전지역 전력공급을 맡는다. ERC(전력규제위원회)에선 전력부문 경쟁을 촉진하고 시장을 감독한다. 발전과 송배전 시장은 민간이 소유하고 있다. 송전은 2009년에 운영권이 민간으로 넘어갔으며, 배전 분야는 19개 배전 유틸리티(DU)와 전국에 119개의 배전조합이 사업을 한다.

2001년 전력산업구조조정법을 도입해 국영전력회사는 발전분야 신규 투자를 금지했으며, 보유 발전자산은 매각토록 했다. 2013년에는 전력소매경쟁을 도입해 최대수요가 1MW 이상 고객은 전기판매사업자 선택이 가능토록 했다. 발전시장에 민간 기업이 뛰어들면서 2018년 기준 민간의 점유율이 90%까지 높아졌다. 필리핀 최대 재벌기업인 Lopez Power Group이 15%를 점유하고 있으며, 우리에게 필리핀 맥주로 유명한 산 미구엘 기업도 9.3%를 점유하고 있다. 중국 기업인 Team Energy와 한국전력이 8.6%와 6.2%를 점유한다. 발전량으로 보면 한전은 10%의 점유율을 보인다. 배전(판매) 분야는 지역독점이 더욱 심하다. 요금구조는 배전회사가 보편적 전력공급 의무를 갖고 있으며 발전, 송전, 배전, 판매 요금을 합산해 부과한다.

도매요금은 발전회사 입찰가격 및 물량에 따라 가격이 결정되는 완전경쟁 체제다. 문제는 전기요금이다. 배전회사별 차이와 용도별 차이는 있겠지만 원화로 치면 199원/kWh로 우리나라 평균 109원/kWh보다 90원이 비싸다. 이 때문에 전력판매 과정에서 도전이 빈번하고, 전력공급이 안 되는 지역도 늘고 있다.

전력분야 한 전문가는 “에너지전환 성공을 위해선 전력시장 자유화를 주장하는 목소리도 많은데 전기 판매시장은 요금을 낮추려는 시장개방이 아니라, 다양성을 수용할 수 있도록 시장이 바뀌어야 한다”며 “독일은 지자체에서 유틸리티까지 하는 경우도 있다”고 설명했다. 또 “공기업의 형태가 결코 비효율만 있는 것이 아니라 어떻게 관리하느냐에 따라 민간보다 더 큰 경쟁력을 갖출 수도 있다”고 지적했다.

전력산업이 변화하면서 글로벌 전력 유틸리티들 수익구조가 바뀌면서 사업 영역도 다양화되고 있다. 특히 전통 전원인 석탄, 원자력 발전대신 신재생, 전력망에 대한 투자를 늘리면서 수익을 확대하는 구조가 점점 고착화되는 경향을 보인다. 한전이 신재생시장에 진출하려는 것도 글로벌 전력 유틸리티들의 사업구조 변화가 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 한전 관계자가 “한전이 신재생에 참여하려는 것은 민간과 경쟁보다는 민간이 하기 힘든 대형 해상풍력 등에 집중하고, 국내 사업을 기반으로 글로벌 시장 진출을 염두에 둔 것”이라고 설명했다.

실제로 글로벌 유틸리티들은 자국 내 시장보다는 해외시장에서 신재생 중심으로 빠르게 점유율을 높이고 있으며, 우리나라 해상풍력 시장 진출을 선언한 덴마크 국영 에너지기업인 오스테드도 같은 맥락으로 보면 된다.

한전 경영연구원이 분석한 ‘글로벌 유틸리티 밸류 체인별 수익성 현황’ 자료에 따르면 유럽, 미국, 영국의 전력 유틸리티 모두 송배전 분야에서 가장 높은 수익을 내고 있으며, 판매부문에서 가장 낮은 수익을 기록했다.

National Grid 등 6개 영국 기업의 경우 송배전 부문에서 35~50%의 영업이익률을 기록했으며, Exelon 등 미국의 9개 유틸리티는 송배전 분야에서 최대 54%의 수익률을 올렸다. 유럽의 경우 배전부문 영업이익률이 20%로 판매 부문 영업이익률의 2~5배를 기록했다.

글로벌 유틸리티의 기업별 수익구조를 보면 이탈리아의 Enel과 독일의 E.ON은 전체 영업이익 중 배전망 사업부문의 영업이익이 절반 이상을 차지했다. 이탈리아 국영기업인 Enel은 동유럽의 원전 및 국내외 석탄발전 13GW를 매각하는 대신 미국과 남미의 재생에너지를 적극 공략하고 있으며, 남미지역 배전망기업 인수를 통해 사업을 확대하고 있다.

EDF는 원전과 신재생, 배전망 중심의 성장 전략을 구축했으며, E.ON 역시 원전과 화력부문의 자산가치 하락으로 대규모 손실을 입은 후 이 분야 사업에서 철수해 배전망 및 판매 사업에 집중하고 있다.

신재생과 전력망 중심의 사업구조 전환은 글로벌 유틸리티의 영업이익에도 영향을 미쳤다.

Enel은 2018년 기준 864억달러의 매출에 107억달러의 영업이익을 기록했다. 프랑스 국영 전력 유틸리티인 EDF도 814억달러의 매출에 51억달러의 영업이익을 기록했다.

글로벌 유틸리티의 사업구조 변화는 한전의 역할 변화를 요구하고 있다.

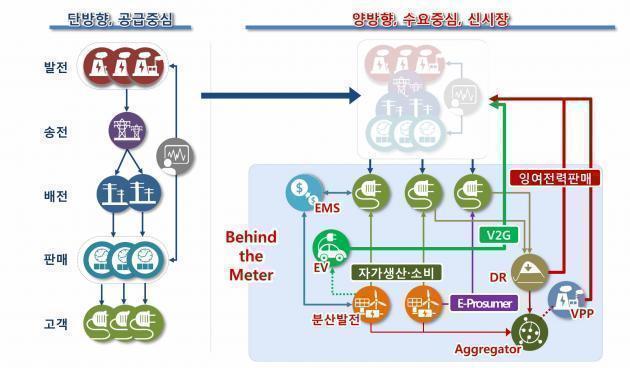

전력분야 한 전문가는 “한전의 신재생 참여는 발전 도매시장 안정을 위해 일정부분 필요한 측면이 있으며, 특히 안정적인 전력망 운영을 통해 글로벌 경쟁력을 높이는 것은 물론 국내 전력공급 안정을 강화하는 쪽으로 구조가 바뀌어야 할 것”이라며 “다만 판매 부문은 BTM(Behind The Meter) 시장 활성화를 위한 플랫폼을 만들어야 할 것”이라고 말했다.

대규모 신재생 분야로 제한적이긴 하지만 신재생 발전사업에 진출할 경우 발판겸업 금지조항을 깨고 발전사업에 첫발을 내디뎠다는 의미와 함께 글로벌 유틸리티로서 본격적인 경쟁을 시작할 수 있는 기회를 잡은 셈는다. 또 이탈리아 Enel, 덴마크 오스테드 등 해외 국영 전력 유틸리티들이 글로벌 시장에 진출해 경쟁력을 쌓은 것처럼 우리 정부도 한전에 대한 지배 간섭보다는 경쟁력 강화 차원에서의 지원이 필요하다.